Das Billett

Neulich in der Archivgruppe: Wie ein kleines Billett von 1770 begeistern kann. Die Höchster Chaussee-Station langte dabei gut zu.

„Das Billett“ – Wow, diese Überschrift noch langweiliger zu schreiben, wäre eine echte Herausforderung. Dabei soll sie der Einstieg in eine spannende Geschichte sein.

Also von vorne: Neulich in der Archivgruppe öffnete ich eine Kiste mit der eher ungenauen Bezeichnung „Mischmasch“. Sie hielt, was sie versprach: ein Mischmasch aus alten Dokumenten, Plakaten, Büchern und einzelnen Blättern.

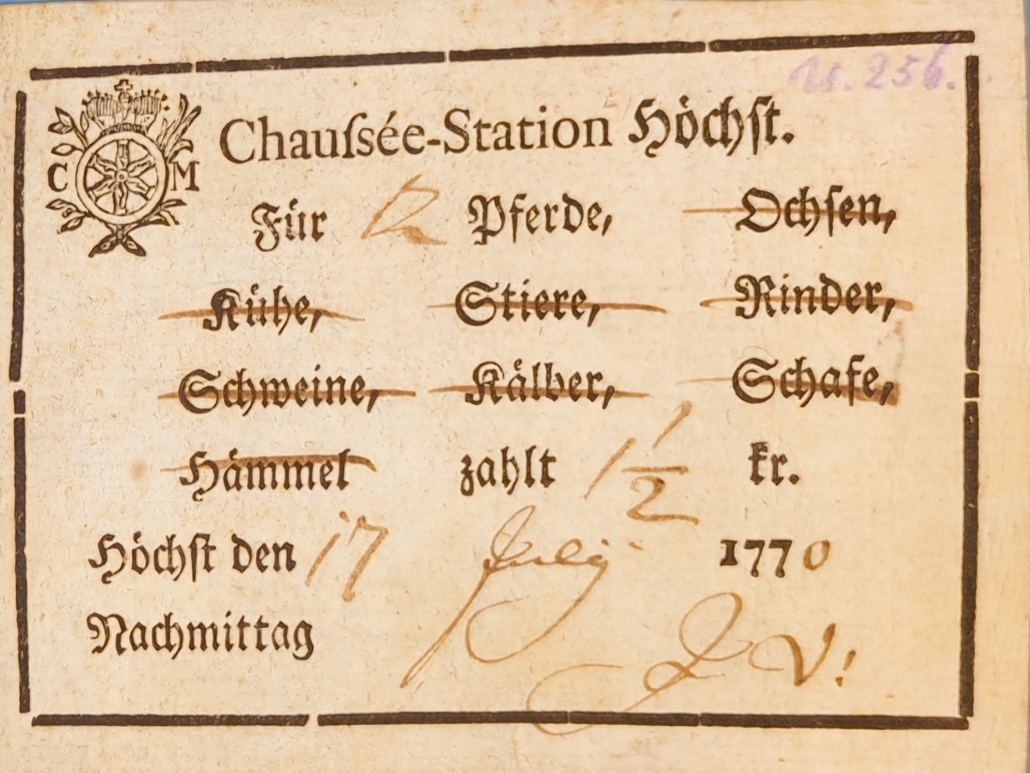

Eher unscheinbar: ein kleiner Zettel, ein Billett der „Chaussee-Station Höchst“. Der Zahlungspflichtige hatte für 12 Pferde 1 ½ Kronen zu zahlen. Man meint ihn noch heute murmeln zu hören: „Wegelagerei! Mit uns können Sie es ja machen.“

Und denkt so bei sich: „Hat sich ja nicht viel verändert in 255 Jahren.“

Ääh, in wie vielen Jahren? – Die Zahl stimmt.

Das Billett wurde erstellt am 17. Juli 1770. Sechs Jahre vor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, 69 Jahre bevor die erste Eisenbahn Frankfurt mit Höchst verband, und 200 Jahre vor dem „Jahrhundertspiel“ in Mexiko.

Man ist erstaunt und froh, dass dieses kleine Papier die Zeiten unbeschadet überstanden hat – und ein Stück Alltagsleben aus der Vergangenheit lebendig macht.

Solche Fundstücke machen die Arbeit im Archiv so spannend, dass selbst eine langweilige Überschrift einem nicht den Spaß verderben kann.

Text: Thomas Schekelinski

Was war eine Chaussee-Station?

Eine Chaussee-Station um 1770 war ein Kontroll- und Zahlpunkt an einer Chaussee, also einer befestigten Fernstraße. Der Begriff stammt aus dem Französischen („chaussée“ = gepflasterte Straße) und bezeichnete im 18. Jahrhundert neu angelegte oder ausgebaute Straßen, die oft mit Schotter oder Pflaster befestigt waren – ein großer Fortschritt gegenüber den alten, oft unpassierbaren Wegen.

Die Hauptaufgabe war es, Wegezoll zu erheben. Das Geld diente dem Bau, der Instandhaltung und dem Betrieb der Straße. Wer die Chaussee nutzen wollte – ob zu Fuß, zu Pferd oder mit einem Wagen – musste zahlen. Die Gebühren richteten sich nach dem Gewicht, der Anzahl der Pferde oder Achsen.

Verkehrskontrolle! Gelegentlich wurden an solchen Stationen auch Transportgenehmigungen überprüft oder Waren kontrolliert, ähnlich wie bei heutigen Mautstationen mit Zollfunktion.

Der Begriff „Billett“ bezieht sich hier auf einen Beleg oder ein Ticket, das dem Zahlenden ausgestellt wurde – ein Nachweis, dass die Maut entrichtet worden war.

Der historische Kontext (um 1770)

- In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begannen viele deutsche Staaten (wie z. B. Kurmainz, Kurpfalz, Hessen-Kassel, Preußen), ein systematisches Chausseebauprogramm umzusetzen.

- Die Chausseen waren Teil einer umfassenden Modernisierung der Infrastruktur, um Handel, Militärtransporte und Reisen zu erleichtern.

- Diese Stationen wurden oft von privaten Pächtern betrieben, die im Auftrag des Staates arbeiteten und einen Teil der Einnahmen abführten.

Wenn für 12 Pferde „1½ Kronen“ zu zahlen waren, zeigt das, dass es sich vermutlich um einen größeren Transport handelte (z. B. einen Handels- oder Militärwagenzug). Die Gebühren waren also nicht unerheblich, ein kleines bisschen „Wegelagerei!“ wie schon oben treffend beschrieben.

Text: Sonja Möschter

© Frank Mayer

© Frank Mayer © Höchster Geschichtsverein

© Höchster Geschichtsverein